Wenn von „IPCC“ die Rede ist, kommen den Meisten wahrscheinlich die Veröffentlichungen des Weltklimarats (IPCC) in den Sinn. Denn diese werden mehr oder weniger stark medial begleitet und veranlassen Politikerinnen zu turnusmäßigen Betroffenheitsbekundungen.

Zuletzt am 20. März 2023. Denn da wurde in Interlaken der Synthesebericht zum „sechsten Berichtszyklus“ veröffentlicht. (Hier eine Zusammenfassung der Hauptaussagen auf Deutsch)

Berichtszyklus? Synthesebericht? Wir werden an anderer Stelle erklären, wie der IPCC arbeitet. Für uns war die Veröffentlichung des sechsten Syntheseberichts am 20. März Anlass, die sogenannten Sachstandsberichte zu lesen. Denn die wiederum sind die Basis des Syntheseberichts. Dazu – wie gesagt – mehr zu einem anderen Zeitpunkt.

Es ist eh schon verworren genug. Wir haben den ersten Sachstandsbericht gelesen, der von der Arbeitsgruppe I zusammengestellt wurde. Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der physikalischen Basis. Dazu hat diese Arbeitsgruppe einen 3.949 Seiten umfassenden Bericht zusammengestellt und den haben wir natürlich nicht gelesen, sondern die „Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger“. Die umfasst 40 Seiten und ist hier – und wie gesagt: Zur Veröffentlichungsstruktur des IPCC später mehr.

Der erste Sachstandsbericht (die Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger) gliedert sich in vier Teile:

A. Der aktuelle Zustand des Klimas

B. Mögliche Klimazukünfte

C. Klimainformationen für Risikobewertung und regionale Anpassung

D. Begrenzung zukünftigen Klimawandels

Abschnitt A: Der aktuelle Zustand des Klimas

Wissenschaftlerinnen und Regierungsvertreter von 195 Ländern sind sich einig:

Es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Es haben weitverbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, dem Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre stattgefunden.

Mit diesen Worten beginnt der erste Sachtstandsbericht.

Kein Wissenschaftler und keine Regierungsvertreterin glaubt, dass der Klimawandel ein „Hoax“ ist. Denn der IPCC ist eine Staatenübergreifende Organisation, in der offizielle Regierungsvertreter:innen sitzen, die gemeinsam mit den beteiligten Fachleuten aus der Wissenschaft, diese Veröffentlichung unterzeichnen.

Also wer behauptet, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, darf getrost als „armer Irrer“ bezeichnet werden – genauso wie Leute, die glauben, dass sich die Sonne um die Erde dreht oder der Mond aus Käse ist.

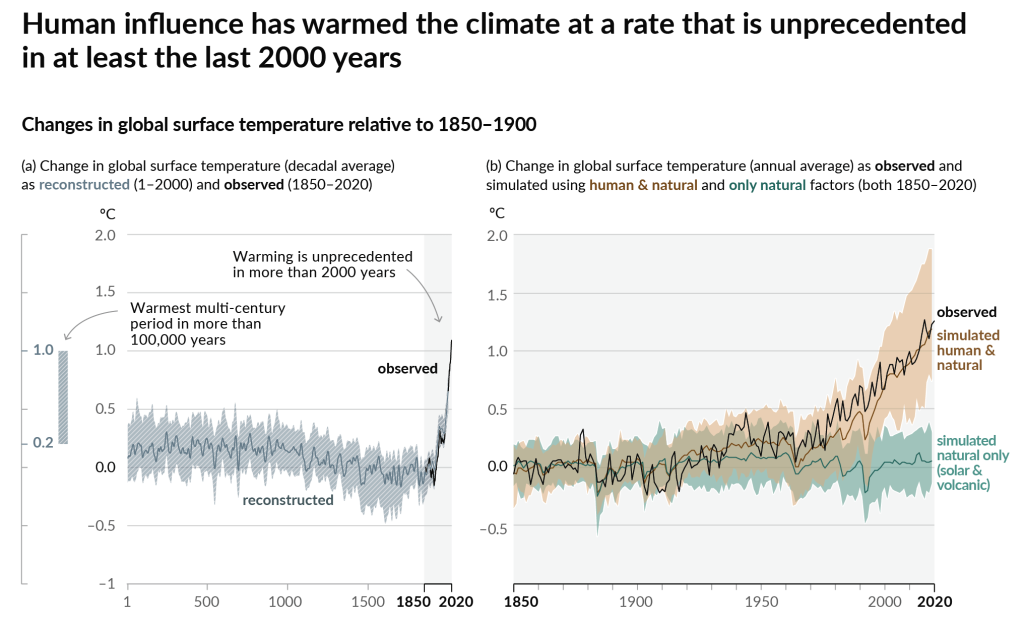

Der Einfluss des Menschen auf das Klima, wird durch diese Grafik einprägsam visualisiert.

Diese Veränderung hat mess- und spürbare Folgen:

„A.1.7 Der mittlere globale Meeresspiegel ist zwischen 1901 und 2018 um 0,20 [0,15 bis 0,25] m gestiegen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Meeresspiegelanstiegs betrug zwischen 1901 und 1971 1,3 [0,6 bis 2,1] mm pro Jahr, stieg zwischen 1971 und 2006 auf 1,9 [0,8 bis 2,9] mm pro Jahr und zwischen 2006 und 2018 weiter auf 3,7 [3,2 bis 4,2] mm pro Jahr (hohes Vertrauen). Der Einfluss des Menschen war sehr wahrscheinlich der Hauptantriebsfaktor für diesen Anstieg seit mindestens 1971.“

„A.1.8 Veränderungen in der Biosphäre an Land seit 1970 stehen im Einklang mit der globalen Erwärmung: Klimazonen haben sich auf beiden Erdhalbkugeln polwärts verschoben, und die Vegetationsperiode hat sich seit den 1950er Jahren auf der Nordhalbkugel außerhalb der Tropen im Durchschnitt um bis zu zwei Tage pro Jahrzehnt verlängert (hohes Vertrauen).“

„A.3.5 Der Einfluss des Menschen hat seit den 1950er Jahren die Eintrittswahrscheinlichkeit von zusammengesetzten Extremereignissen18 wahrscheinlich erhöht. Dazu gehören erhöhte Häufigkeiten von gleichzeitig auftretenden Hitzewellen und Dürren auf globaler Ebene (hohes Vertrauen), Feuerwetter in manchen Regionen aller bewohnten Kontinente (mittleres Vertrauen) und an manchen Orten Hochwasser, das durch gleichzeitiges Auftreten verschiedener Faktoren verursacht wird (mittleres Vertrauen).“

Abschnitt A. stellt den Status-Quo vor – also die Welt wie sie sich jetzt messen lässt. Das Fazit ist: Es wird heißer, die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Dabei gibt es bestimmte, ebenfalls menschengemachte Faktoren, die der Erwärmung entgegen wirken. Zum Beispiel Aerosole. Also Luftverschmutzung.

Abschnitt B: Klimazukünfte

Abschnitt B. beschäftigt sich mit möglichen Klimazukünften. Es beginnt mit der Formulierung:

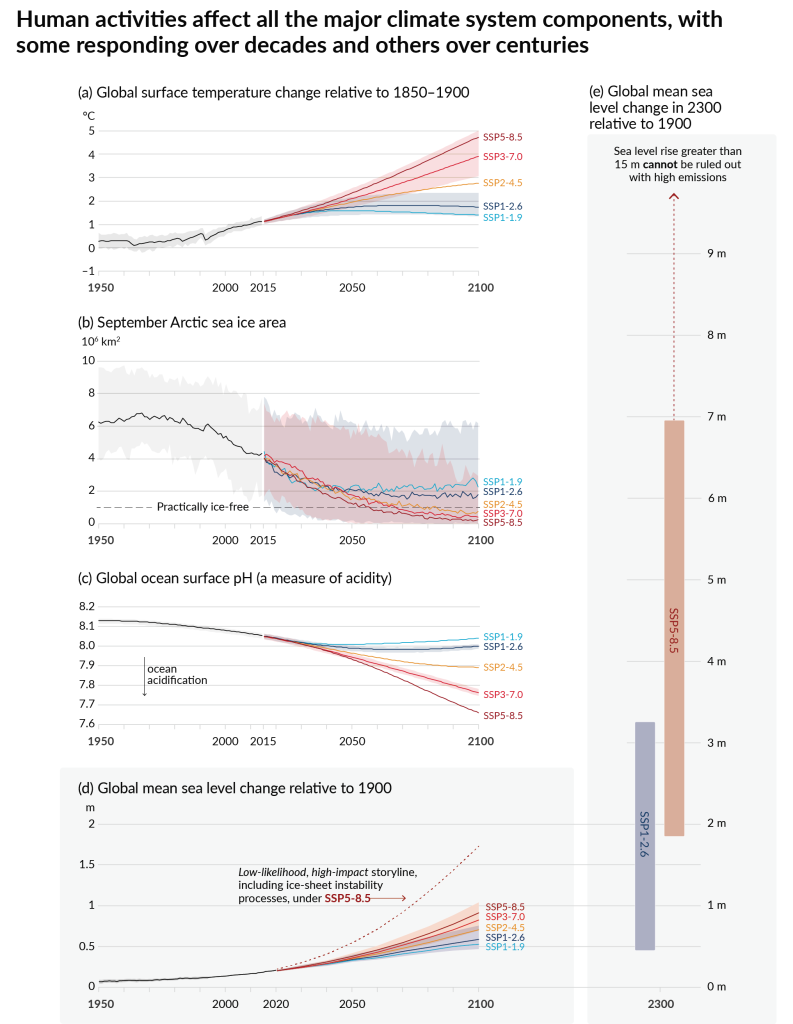

„B.1. Die globale Oberflächentemperatur wird bei allen betrachteten Emissionsszenarien bis mindestens Mitte des Jahrhunderts weiter ansteigen. Eine globale Erwärmung von 1,5 °C und 2 °C wird im Laufe des 21. Jahrhunderts überschritten werden, es sei denn, es erfolgen in den kommenden Jahrzehnten drastische Reduktionen der CO2- und anderer Treibhausgasemissionen.“

„Eine globale Erwärmung von 1,5 °C und 2 °C wird im Laufe des 21. Jahrhunderts überschritten werden“ – heißt auch, dass wir uns von vielen weiteren Arten, wie zum Beispiel den Korallenriffen verabschieden können. Unsicher ist, ob wir nicht bereits schon in diesem Szenario Kipp-Punkte überschreiten.

Das, was laut Paris-Abkommen als Fortschritt gefeiert wird, ist in Wirklichkeit bereits ein Disaster. Gut für diesen Shop, schlecht für die Menschheit.

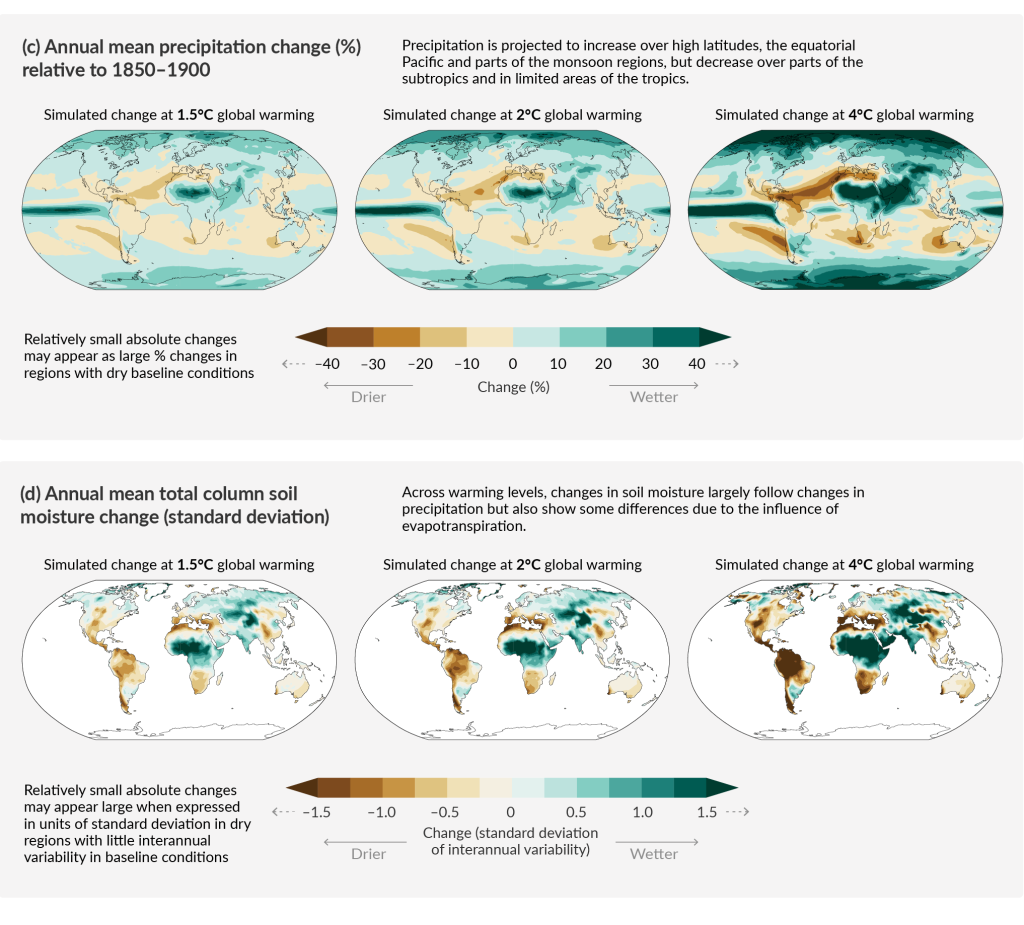

„B.2.2 Mit jedem weiteren Zuwachs an globaler Erwärmung werden Änderungen von Extremen weiterhin größer. Zum Beispiel führt jedes zusätzliche 0,5 °C globaler Erwärmung zu deutlich erkennbaren Zunahmen der Intensität und Häufigkeit von Hitzeextremen, einschließlich Hitzewellen (sehr wahrscheinlich), und Starkniederschlägen (hohes Vertrauen) sowie landwirtschaftlichen und ökologischen Dürren in manchen Regionen (hohes Vertrauen). Erkennbare Änderungen der Intensität und Häufigkeit meteorologischer Dürren sind in manchen Regionen für jedes zusätzliche 0,5 °C globaler Erwärmung zu verzeichnen (mittleres Vertrauen), wobei mehr Regionen Zunahmen als Abnahmen aufweisen. Zunahmen von Häufigkeit und Intensität hydrologischer Dürren werden mit zunehmender globaler Erwärmung in manchen Regionen größer (mittleres Vertrauen). Manche Extremereignisse, die in Beobachtungsdaten noch nie verzeichnet wurden, werden bei zusätzlicher globaler Erwärmung häufiger auftreten, selbst bei globaler Erwärmung von 1,5 °C. Die prozentualen Häufigkeitsänderungen sind laut Projektionen bei selteneren Ereignissen höher (hohes Vertrauen).“

Das macht diese Grafik klar. Sie zeigt, dass die Niederschläge zunehmen, bei gleichbleibender bzw. wachsender Trockenheit des Bodens. Besonders extrem zeigt sich das im Mittelmeerraum. Deswegen gibt es auf dem Cassandra Shop gleich mehrere Neuheiten im Tourismus-Sektor. Zum Beispiel hier und hier) Denn niemand wird zukünftig mehr am Mittelmeer Urlaub machen wollen bzw. können. Das wird auch Auswirkungen auf religiöse Rituale wie zum Beispiel den Jakobsweg oder auch den Hadsch haben.

Die obige Grafik gibt in erster Linie einen Eindruck von der Situation an Land. Aber natürlich sind auch die Ozeane massiv von der Erwärmung betroffen. Damit ist nicht nur der Anstieg der Meeresspiegel gemeint, sondern auch die Übersauerung der Ozeane. Platt gesagt: Fisch kann in Zukunft Mangelware sein.

Besonders tragisch ist, dass diese Entwicklungen für viele Jahrhunderte unumkehrbar sind. Das bedeutet umso mehr, dass wir jetzt handeln müssen und nicht warten dürfen. In der Sprache des IPCC – also von Wissenschaftlerinnen und Regierungsvertretern heißt das:

„B.5 Viele Veränderungen aufgrund vergangener und künftiger Treibhausgasemissionen sind über Jahrhunderte bis Jahrtausende unumkehrbar, insbesondere Veränderungen des Ozeans, von Eisschilden und des globalen Meeresspiegels.„

Abschnitt C: Klimainformationen für Risikobewertung und regionale Anpassung

In diesem Abschnitt wird dargelegt, welche Regionen in welcher Form vom Klimawandel betroffen sind. Das ist teilweise nicht so überraschend, weil wir es ja schon jetzt regelmäßig in den Nachrichten sehen können. Zum Beispiel Überschwemmungen.

„C.2.5 Es ist sehr wahrscheinlich bis praktisch sicher, dass sich der regionale mittlere relative Meeresspiegelanstieg über das gesamte 21. Jahrhundert fortsetzen wird, außer in einigen wenigen Regionen mit erheblichen geologischen Landhebungsraten. Etwa zwei Drittel der globalen Küstenlinie weisen laut Projektionen einen regionalen relativen Meeresspiegelanstieg im Bereich von ±20 % des mittleren globalen Anstiegs auf (mittleres Vertrauen). Aufgrund des relativen Meeresspiegelanstiegs werden extreme Meeresspiegelereignisse, die in der jüngsten Vergangenheit einmal pro Jahrhundert auftraten, laut Projektionen bis zum Jahr 2100 an mehr als der Hälfte aller Pegelstandorte mindestens einmal pro Jahr auftreten (hohes Vertrauen). Der relative Meeresspiegelanstieg trägt zu Zunahmen der Häufigkeit und des Ausmaßes von Küstenüberschwemmungen in niedrig gelegenen Gebieten und zur Küstenerosion an den meisten Sandküsten bei (hohes Vertrauen).“

Wie sich Städte auf den Klimawandel auswirken, dürfte nicht so bekannt sein:

„C.2.6 Städte verstärken lokal die vom Menschen verursachte Erwärmung, und eine weitere Verstädterung zusammen mit häufigeren Hitzeextremen wird den Schweregrad von Hitzewellen erhöhen (sehr hohes Vertrauen). Verstädterung erhöht auch Durchschnitts- und Starkniederschläge über und/oder im Windschatten von Städten (mittleres Vertrauen) sowie die daraus resultierende Abflussintensität (hohes Vertrauen). In Küstenstädten wird die Kombination aus häufigeren extremen Meeresspiegelereignissen (infolge des Meeresspiegelanstiegs und von Sturmfluten) und extremen Niederschlags-/Abflussereignissen die Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen erhöhen (hohes Vertrauen).“

Nun leben wir aber in einer Welt, die von Verstädterung durch Landflucht und einer wachsenden Zahl von Mega-Cities geprägt ist – fatalerweise besonders im Küstenbereich.

Abschnitt D: Begrenzung zukünftigen Klimawandels

„D.1.: Aus naturwissenschaftlicher Sicht erfordert die Begrenzung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung auf ein bestimmtes Niveau eine Begrenzung der kumulativen CO2-Emissionen, wobei zumindest netto null CO2-Emissionen erreicht werden müssen, zusammen mit starken Verringerungen anderer Treibhausgasemissionen. Starke, rasche und anhaltende Verringerungen von CH4-Emissionen würden auch den Erwärmungseffekt begrenzen, der sich aus abnehmender Luftverschmutzung durch Aerosole ergibt, und die Luftqualität verbessern.“

Also nochmal: Mindestens das Erreichen von netto null Co2-Emissionen müssen erreicht werden. Davon sind wir im Moment weit entfernt.